(41)政治と政局と熱狂と冷笑(2026.1.19)

「へー、このタイミングで解散か」

2026年1月23日。冬の冷え込みが厳しい午後、テレビの臨時ニュースから流れてきた「衆議院解散」の一報に、思わず言葉が漏れた。2025年参院選の激震、そして「石破おろし」という党内政争を経て誕生した高市新政権。日本初の女性首相であり、安倍元首相の政治的系譜を継ぐと自認する彼女の初仕事は、戦後日本政治を支えてきた「自公」という既定路線を大きく揺さぶることだった。ご存知の通り、四半世紀続いた自民党・公明党の連立関係を解消し、日本維新の会と手を組んだ。

その新たな政権の是非を問うために選ばれたのが、戦後最短となる16日間の超短期決戦だ。2月8日の投開票に向け、異例づくしの選挙戦の幕が切って落とされた。

今回の選挙、久々に「政局」を感じた。多くの有権者を驚かせたのは、かつての連立パートナーであった公明党と、最大野党の立憲民主党が、衆院選に限って「中道改革連合」という新党を立ち上げ、合流したことだ。

熱視線と冷笑が注がれる中、当事者たちは真剣に「これが新しい時代を作る」と語る。しかしその内実は、理念の融合というよりも、既存の枠組みでは生き残れないという切迫した事情が生んだ“合理的な結託”に映る。

これを「股くぐり」と評する人がいた。思い出すのは2017年の「希望の党」と「民進党」をめぐる、あの合流と分裂の騒動は安いシナリオの喜劇だ。

当時、安倍政権下での解散を受け、野党第一党だった民進党は「小池人気」に活路を求めた。しかし「排除します」という一言が、烏合の衆だった民進党を瓦解させた。合流を拒まれた枝野幸男氏らが立ち上げた立憲民主党には、確かに熱狂があった。政治が「感情」で動くことを、あれほど明確に示した場面はない。今回の中道連合に、同じ熱量は感じられるだろうか。

「政局」といえば、私の世代が思い浮かべる政治家がいる。小沢一郎氏だ。

小沢一郎氏は「政局」そのものだった。政策よりも数、演説よりも配置。選挙制度を読み切り、派閥の力学を操り、政党助成金の流れすら戦略に組み込む。1993年の自民党分裂と非自民連立政権の誕生は、政権の枠組みそのものを設計した“稀代の剛腕政治家”ならぬ”剛腕政局家”の仕事だった。

しかし現代の日本政治から、こうした剛腕型の政治家は姿を消しつつある。かつては現実的な政治技術とされた水面下の調整や密室での合意形成は、いまや「不透明」「古い政治」として即座にSNSの炎上対象となる。政治の評価軸は「結果」から「過程」へ、そして「感情」へと完全に移行した。

現代の政局は静かに組み立てるものではない。可視化され、消費され、「共感」を集めるための物語として流通するコンテンツへと変質したように思う。

小沢氏が構想した小選挙区制による二大政党制も、皮肉にも制度だけを残して実質的に崩壊している。現代の有権者は「大きな数」より「尖った個」を好み、政界は細分化され、調整の余地は狭まっている。

今回の選挙で、有権者は何を判断するのか。対中姿勢を明確にし、保守政策を前面に出す高市自民党。支持率がそのまま議席に反映されるとは限らない。理念を掲げつつも「選挙ファースト」が透けて見えた旧立憲民主党。存在意義を再定義したい公明党。さらに参政党など新興勢力の真価も問われる。

私のように、誰が当選しても直接の恩恵を受けない「ただの有権者」にとって、政治とは本来、退屈で地味な実務の積み重ねであってほしい。しかし政治が「共感」という魔物に支配される以上、私たちはその裏側にある「実」を見抜く目を持たねばならない。

政治が行き詰まれば、再編の局面は必ず訪れる。そのとき、かつて忌み嫌われた「泥を被ってでも勝つ政治」が再評価されるのか、それともさらに薄っぺらな共感の渦に沈んでいくのか。

2月8日、投開票日。有権者の一人として結果を楽しみにしている。

最高経営責任者 蜘手 健介

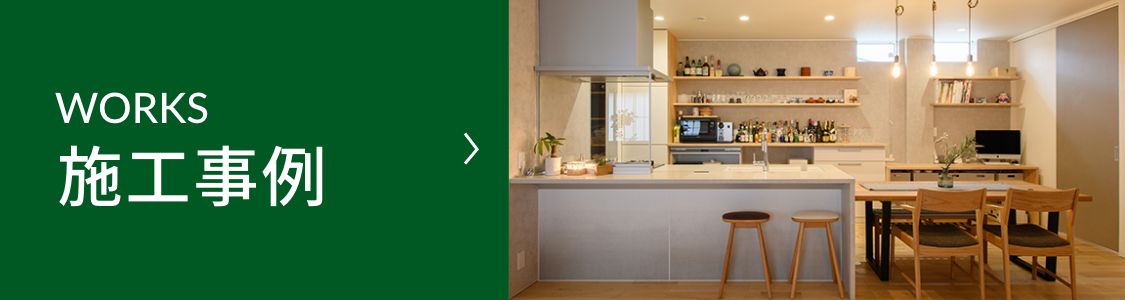

ロビンのリフォーム・リノベーション一覧

ロビンは、換気扇レンジフードの交換リフォームから、設計士がご提案するフルリノベーション、注文住宅まで幅広く対応しております。

それぞれのサービスの紹介、施工事例、お客様の声などをご覧ください。